【テキストマイニング研究室:第6回】 自然言語処理の基礎知識: “助詞”とは?

【テキストマイニング研究室】では、見える化エンジンのコア技術であるテキストマイニングに関連した技術について詳しく解説していきます。

突然ですが、皆さんはこの文章のどこがおかしいか、説明できるでしょうか。

「この言い方のどこはおかしいですか?」

今回は、私たちがもっとも無意識に使っている言葉のひとつである「助詞」 についてご紹介します。

第6回のテーマ…”助詞”

前に名詞や動詞という「自立語」を扱ったので、今回は「付属語」の代表格である“助詞”のおさらいをしましょう。

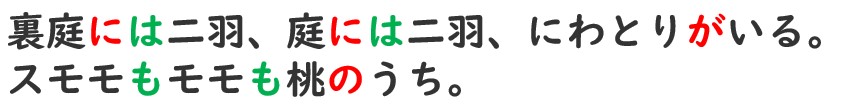

助詞は、名詞や動詞の後ろにくっついて、語と語、文節と文節をつなぐはたらきをします。こんなふうに。

単独では意味をもつことがなく、はたらきだけをもつ単語なので、助動詞とともに「機能語」とも呼ばれています。そのはたらきによって、こんな分け方があります。

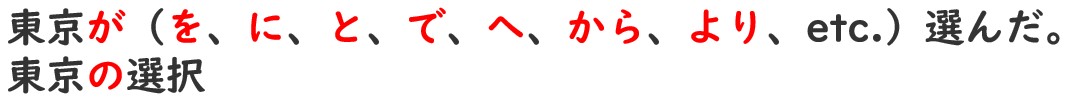

(1) 格助詞

名詞が述語(動詞句、形容詞句、名詞句)に対してどんな関係にあるかを表すもので、その関係を「主格」「対象格」「目的格」「手段格」…などと名付けることができます。

(2) 副助詞

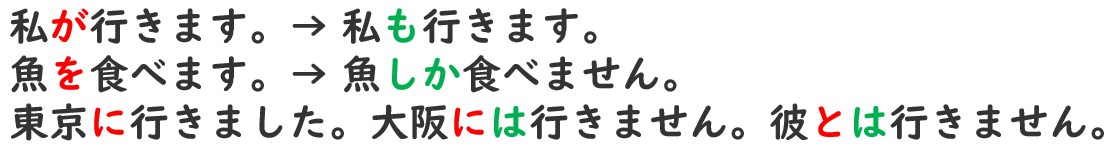

格助詞が表す関係を限定したり強調したりするはたらきの助詞。

・は、も、さえ、ばかり、だけ、しか、くらい、まで、など、ほど、etc.

※ 格助詞が「が、を」の場合は置き換える言い方ができるが、他の格助詞では後ろにつく場合が多い。

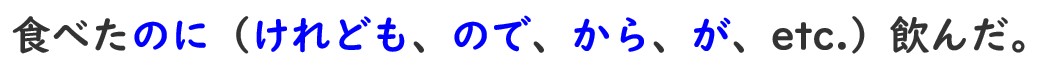

(3) 接続助詞

述語同士をつないで、その関係を表します。

(4) 終助詞

述語の終わりについて話し手の気持ちを付加する助詞。

「これが欲しい」「これも欲しい」。日本語を豊かにする"助詞"

助詞は助動詞とならんで、私たちがもっとも無意識に使っている言葉でしょう。そういう言葉のしくみこそ説明しにくいものです。

コンピュータで扱うためには説明できなくてはならないので、助詞にこめられた意味を充分に解析することは、自然言語処理にとって奥の深い課題です。

余談になりますが、「日本語の構文解析が正しくできるなら、外国人学生の日本語作文を添削するシステムができないか」と言われたことがあります。

「この言い方のどこはおかしいですか?」

こんな言い回しを正しく添削する機械ができたらすばらしいと思うのですが、まだそうは行きません。

文の意味は助詞・助動詞によって伝えたい意味に細かい違いがうまれ、豊かになります。

単語を収集するだけでは、その豊かな意味は抜け落ちます。

「これが欲しい」と「これも欲しい」では、1文字違うだけなのに意味はかなり違いますよね?

「これだけは欲しい」と「これだけが欲しい」、このニュアンスの違いがわかってしまうことは実はとてもすごいことです。

まとめ…単語と単語の関係を紐解く"助詞"の重要性

見える化エンジンが係り受けを分析の対象としている根底に、「単語は話題を表し、係り受けが意味を表す」という直感があります。

別の言い方をすれば「意味は単語と単語の関係にある」ということになります。

このように、助詞の解析は見える化エンジンにとって極めて重要なものであり、今後さらに深化させていく課題のひとつです。

-----------

担当:住谷・高井・小山