【テキストマイニング研究室:第7回】自然言語処理の基礎知識「猫踏んじゃった!」: “助動詞”ってなに?

【テキストマイニング研究室】では、見える化エンジンのコア技術であるテキストマイニングに関連した技術について詳しく解説していきます。

今回は、“助動詞” についてご紹介します。

第7回のテーマ…“助動詞”

第6回でテーマにした“助詞”の次は、“助動詞”です。

【 過去の記事はこちら 】

助動詞は、文の『内容』に対して、その文を話すひとの『立場』や『気持ち』を付け加えるはたらきがあります。

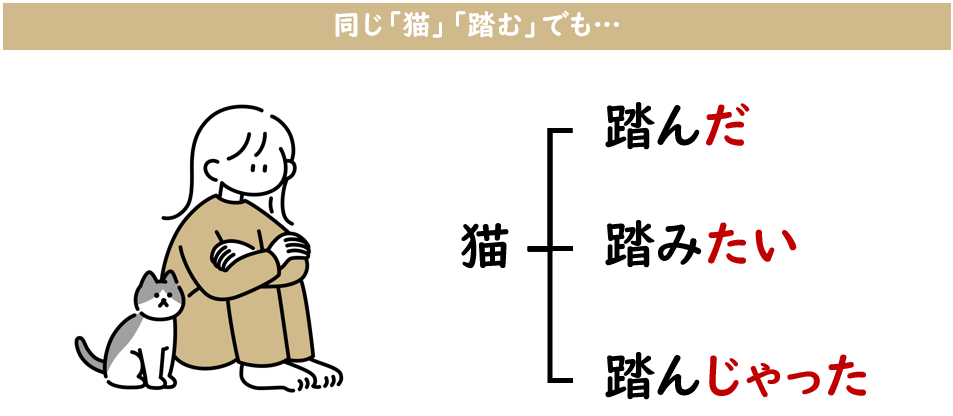

「猫を踏む」

という文は、この現象一般というのが『内容』で、それ以外の情報がありません。これだけを言われたら「だから、なに?」と思うだけでしょう。

これが、

「猫を踏んだ」

となると、これを話している人の『立場』が、この現象が起きた時点よりも後にあるということがわかります。

つまりは今より前にこの出来事があったということになります。

「猫を踏みたい」

と言うと、話し手がその現象を望んでいるという『気持ち』が伝わります。

「猫を踏んじゃった(=踏んでしまった)」

と言えば、この現象が話し手にとって予想外で驚いたというような、けっこう複雑な『気持ち』が表現されます。

助動詞とはこういうものですが、日本語文法で普通「助動詞」と言われているものは、

(猫)だ/です、ます、(行っ)た/(踏ん)だ、(行く)らしい、(行か)ない/(行く)まい、(行こ)う/(食べ)よう、れる/られる、

ぐらいのものです。

しかし、人が伝えたい『立場』や『気持ち』はもっと豊富で微妙なので、動詞や形容詞を借りたり、言葉を組み合わせたりして、助動詞と同じはたらきをする語句ができています。それを「助動詞相当語」と呼んでいます。

気持ちをより豊富に伝えるための「助動詞相当語」

さっきの「猫を踏んでしまった」は、

て(助動詞「た」)+しまう(元は動詞)+た(助動詞「た」)

という単語の合成で、ひとつの『気持ち』を表すようになっています。

このほかにも

「~ことができる」

「~てくる/~ていく」

「~て欲しい/~てください/てくれ」

「~てもらう/てやる/て上げる」

「~過ぎる」

「~やすい/にくい/づらい」

「~てはならない」

などなど、たくさんの助動詞相当語があります。

形態素解析では、こういった語句はもとの単語としてばらばらに認識されるのですが、Watersでは構文解析の段階で、助動詞相当語としてまとめて、その意味するところを約15種類のシンボルで表し、見える化エンジンに渡しています。

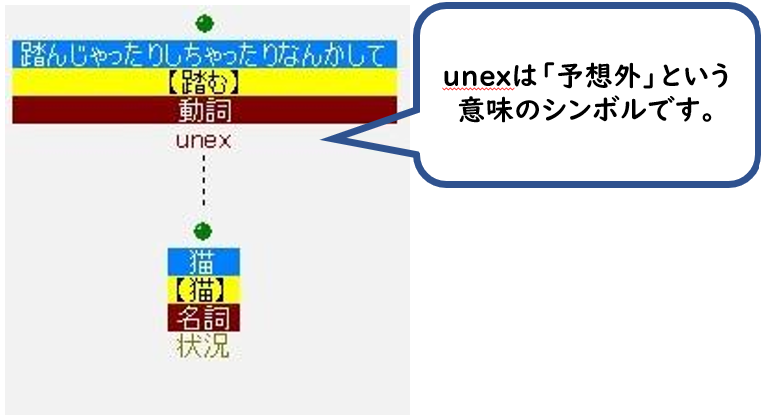

猫踏んじゃったりしちゃったりなんかして…

なんて言うことがあったりなかったりしたとき。この文をWatersで解析すると…

「猫踏んじゃったりなんかして」解析結果

「猫」「踏む」と2単語だけの係り受けに解析され、「猫踏んじゃった」と同じ結果になります。

テキストマイニングでは大つかみに分類することがまず重要なので、細かすぎるニュアンスはこのように単純化して、コアの意味だけを残します。

形態素解析・構文解析の結果把握できた「猫-踏む」の繋がりに、「踏んでしまった」という助詞から読み取ることができる「予想外」という意味合いも付与した形で解析できるので、より細かな意図や気持ちを可視化していくことができるのです。

(踏んだなら「過去」、踏みたいなら「要望」なども同様です。)

まとめ

Waters による助動詞表現のシンボルは、見える化エンジンからの長年のフィードバックによって、テキストマイニングの要請に合わせて最適化されたものです。

その情報は見える化エンジンで『意味属性』となって、意見のグループ化の手がかりとなったり、『ニーズを発見』のキーとなったりして、大量の文章に埋もれた『気づき』を掘り出すことに役立っています。

---------

担当:住谷・高井・小山